| 名前 |

松本十郎 |

|

| よみ |

まつもとじゅうろう |

| 生年 |

天保十年八月十八日(一八三九) |

| 没年 |

大正五年十一月二十七日(一九一六) |

| 場所 |

山形県鶴岡市 |

| 分類 |

庄内藩士・開拓使大判官 |

|

| 略歴 |

近習頭取戸田文之助の長子として鶴岡新屋敷に生まれた。幼名重松、長じて総十郎、諱は直温。後に松本十郎と改めた。松農夫・一樽居士・蝦夷骨董・腕力農夫などを号とする。12歳のとき田宮流居合を修練、17歳から藩校致道館に学んだ。文久3年父に従って蝦夷地西海岸に警衛士として浜益・苫前等にに赴任する。慶応3年帰郷、同年藩が江戸市中取締の任に当たり赴任、合い間に昌平黌に通う。慶応4年戊辰戦争が始まると機事係として各藩に使いし、新庄攻撃には二番大隊に属して参戦。庄内藩降伏後松本十郎と名を変える。その後東京に赴き黒田清隆ら新政府の首脳と交友を深めて藩の戦後工作に奔走する。明治2年黒田清隆の推挙で北海道開拓使判官、同6年には大判官となって、初期の開拓行政に力を尽くし、原住民の信用を得て「アツシ判官」の異名をとる。明治7年黒田は開拓長官となったが、松本はアイヌの擁護について意見が対立、同9年官を辞して鶴岡に帰り、晴耕雨読の生活に入った。帰郷後は自費で戊辰戦争戦死者の招魂碑を建立するなどした。

(庄内人名事典より)

墓碑銘は「故正五位松本十郎君墓」

|

松本十郎墓所 |

松本十郎の墓 |

松本十郎の墓 |

戸田文之助の墓 |

| ゆかりの人物リンク |

| 名前 |

関係 |

補足 |

墓所 |

写真 |

| 石井武雄 |

墓碑撰 |

幕末〜明治期の官吏、東田川郡長 |

山形県鶴岡市 |

|

| 加藤直矢 |

弟 |

幕末の庄内藩士、維新後治水事業に従事 |

山形県鶴岡市 |

|

| 黒田清隆 |

推挙 |

幕末の薩摩藩士、明治時代の政治家(首相、枢密院議長)、伯爵 |

東京都港区 |

|

| 黒谷時敏 |

岳父 |

幕末の庄内藩士、維新後郷土史研究 |

山形県鶴岡市 |

|

| 酒井調良 |

親交 |

明治期〜大正期の農場経営者、「庄内柿」 |

山形県鶴岡市 |

|

| 佐藤霊山 |

戊辰招魂碑 |

明治期〜昭和初期の僧侶 |

山形県鶴岡市 |

|

| 渋谷光敏 |

北海道開拓 |

明治期の警察官、郷土史を研究 |

山形県鶴岡市 |

|

| 大善勉強 |

尊敬 |

江戸時代後期〜明治期の僧侶、庄内の良寛 |

山形県酒田市 |

|

| 多田誠成 |

交友 |

明治時代の判事、政治家 |

山形県東田川郡三川町 |

|

| 戸田文之助 |

父 |

江戸時代後期の庄内藩士 |

山形県鶴岡市 |

|

| 松宮長貴 |

対立 |

幕末の庄内藩中老、維新後北海道開拓 |

山形県鶴岡市 |

|

| 松本毅 |

孫 |

明治期〜昭和期の海軍軍人(少将) |

山形県鶴岡市 |

|

|

| ゆかりの地リンク |

| 場所 |

住所 |

説明 |

写真 |

| 致道館 |

山形県鶴岡市 |

17歳から学ぶ |

|

| 昌平黌 |

東京都千代田区 |

江戸市中取締の合間に学ぶ |

|

| 戊辰招魂碑 |

山形県鶴岡市常念寺 |

自費で戊辰戦争戦死者の招魂碑を建立 |

|

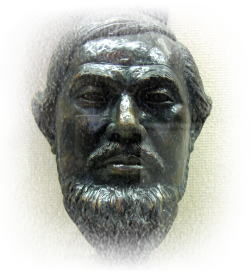

| 顔像 |

山形県鶴岡市馬場町4-7

大宝館内 |

勝手に写真取ってごめんなさいです。 |

|

| 松本十郎翁頌徳碑 |

山形県鶴岡市家中新町

市立図書館前 |

平成13年建設。 |

|

| 大宝館 |

山形県鶴岡市馬場町4-7 |

郷土人物の資料を展示、松本十郎関連の資料も展示している。 |

|

| 雷山翁碑 |

山形県東田川郡立川町

清川上川原37

清河神社境内 |

松本十郎は碑の撰文を行っている。

ちなみに雷山とは斎藤雷山のことで、清河八郎の実父にあたる。碑は頌徳碑。

題額は勝海舟、書は高橋泥舟 |

|

|