| 名前 |

志水忠平 |

|

| よみ |

しみずただひら |

| 生年 |

嘉永三年五月二十五日(一八五〇) |

| 没年 |

明治三十七年九月二十三日(一九〇四) |

| 場所 |

愛知県名古屋市千種区 |

| 分類 |

尾張藩老中・銀行家・名古屋市長 |

|

| 略歴 |

|

通称録次郎、のちに武雄。志水忠賢の長男として嘉永三年五月二十五日に誕生。母は安田氏の女。文久二年七月、十三歳のとき父の遺跡一万石を継ぎ、志水家代々の役職である知多の海岸警備につく。同三年には警備強化と拡張の藩命に従い、家族とともに名古屋から自分の領地としていた大高に移り住んだ。元治元年十一月には、マラリアを病んでいたが家衆三百人で三河との国境の境川を守り、臨機応変に城の東北にある清水口、葉栗郡黒田などに陣を移動し、長州征伐の総督として広島へ行っていた尾張十四代藩主徳川慶勝の留守を守った。慶応元年大高の地より名古屋城内本邸に帰ると、同二年執政加判の列に入り、同年七月従五位下甲斐守に任ぜられ、同年八月初めて十五代将軍慶喜に謁見した。明治元年、鳥羽・伏見の戦いが起こり、尾張藩でも藩主慶勝上洛の中で、佐幕を唱える藩士の動きが活発となり藩内が騒然とするが、帰国した慶勝を助けた忠平らの活躍で藩の分裂はさけられた。また、のちに十八代の当主となる幼い義礼に随行し京都御所を守衛、八月には藩の南方総管となり、知多横須賀に移ると、精兵三古と集義隊百の計四百人を組織して守りを固める一方で、蒸汽船を購入、商業の振興にも努めた。明治二年十一月名古屋藩大参事、同四年一月集議院議員、同十一年第百三十四国立銀行取締役、同十四年同行頭取を歴任し、同二十三年十一月六日第二代名古屋市長となった。この間明治十七年から十八年にかけて、旧藩主義礼の英国留学に随行、欧米各国を歴訪した。明治三十七年九月二十三日死去。法名を義運院泰誉慈仁忠平という。

墓碑銘は「義運院殿従五位泰誉慈仁忠平居士」。

|

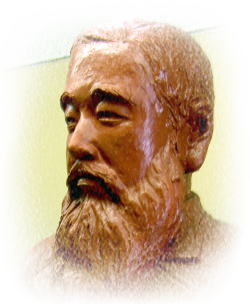

志水忠平墓所 |

志水忠平の墓 |

| ゆかりの人物リンク |

| 名前 |

関係 |

補足 |

墓所 |

写真 |

| 徳川慶勝 |

主君 |

江戸時代後期の大名(尾張藩)、14代藩主、17代当主 |

愛知県瀬戸市 遺骨

東京都新宿区 空墓 |

|

| 徳川義礼 |

主君 |

明治時代の華族、尾張徳川家 18代当主、侯爵 |

愛知県瀬戸市 |

|

| 生駒頼母 |

銀行 |

幕末の尾張藩家老、維新後銀行家 |

愛知県江南市 |

|

| 志水忠賢 |

父 |

幕末の尾張藩老中 |

京都市八幡市 |

|

| 羽塚秋楽 |

師 |

幕末〜明治初期の僧侶、雅楽家 |

名古屋市千種区 |

|

| 柳本直太郎 |

後任市長 |

幕末の福井藩士、維新後官吏、東京外国語学校長、名古屋市長 |

名古屋市昭和区 |

|

|

| ゆかりの地リンク |

| 場所 |

住所 |

説明 |

写真 |

| 市役所址 |

愛知県名古屋市

中区栄5丁目

|

明治22年10月1日市制施行、明治23年3月19日に市役所開庁式が行われた。場所は現在の中区役所付近になる。最初の市役所は明治40年10月24日に焼失した。

|

|

|