| 名前 |

本間光輝 |

| よみ |

ほんまみつてる |

| 生年 |

安政元年十二月十六日(一八五四) |

| 没年 |

大正十一年四月三十日(一九二二) |

| 場所 |

山形県酒田市 |

| 分類 |

大地主 |

|

| 略歴 |

酒田本間家6代光美の長男。源吉・恕一郎・序一郎。明治8年(1875)22歳のとき家督相続を収拾するために父が隠居したため家督を継ぐ。旧藩主酒井忠篤に随行して鹿児島に赴き、西郷隆盛の教えをうける。明治13年に本間一族の子弟教育のため庸行家塾(本立学校)を設立した。明治21年海防費5000円を献金、明治22年大合併により酒田に町制が施行されると初代町長に推されて明治25年(1892)までつとめる。明治27年10月22日酒田に最上川下流域を震源とする大地震が発生、180日間にわたり連日数十俵ずつの施米をつづけた。明治30年父と協議のうえ本間農場を設立し、水稲優良品種の導入や耕地整理の推進に力を尽し近代農業のさきがけとなる。その他学校建築、最上川架橋、日清・日露両戦役、日本赤十字社、恩賜財団済生会等に対して多額の寄付を続け、叙爵の内示をうけたが辞退したと伝えられる。明治40年信成合資会社を設立、大正9年(1920)には財団法人荘内育英会を創設する。大正3年(1914)に酒田町から第1回目の特別功労者として表彰された。従五位勲三等。正五位を追贈される。(庄内人名辞典・大正過去帳より)

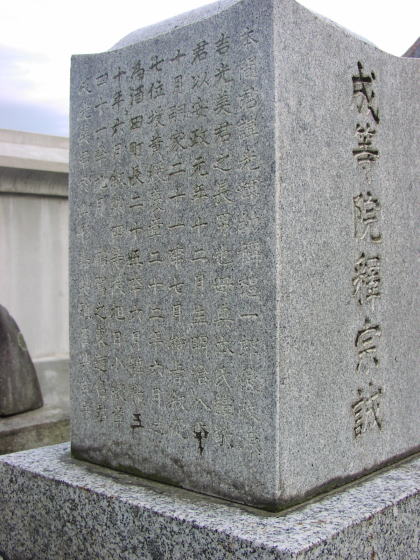

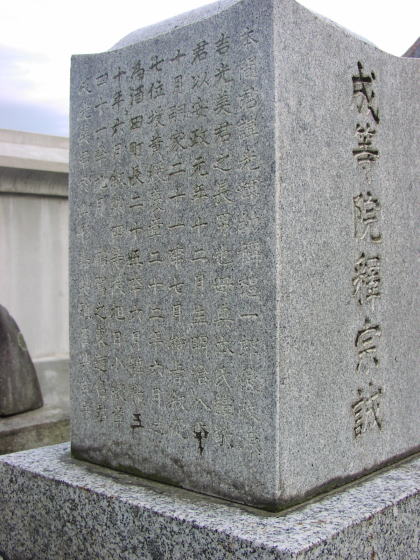

墓碑銘は「成等院釋宗誠」

|

本間光輝墓所 |

本間光輝の墓 |

| ゆかりの人物リンク |

| 名前 |

関係 |

補足 |

墓所 |

写真 |

| 本間光美 |

父 |

江戸時代後期〜の大正期の豪商、本間家6代、庄内藩士、戊辰戦争で軍資金を提供 |

山形県酒田市 |

|

| 西郷隆盛 |

師事 |

幕末〜明治時代初期の薩摩藩士、維新の三元勲の一人、明治新政府の陸軍元帥兼参議。西南戦争をおこし自刃 |

鹿児島県鹿児島市 |

|

| 酒井忠篤 |

随行 |

幕末の大名、出羽庄内藩十四万石酒井家11代 |

山形県鶴岡市 |

|

| 本間光暉 |

祖父 |

江戸時代後期の豪商本間家5代、庄内藩士 |

山形県酒田市 |

|

| 本間光正 |

孫 |

明治期〜昭和期の大地主、本間家9代 |

山形県酒田市 |

|

| 本間光彌 |

長男 |

明治期〜昭和初期の事業家、本間家8代 |

山形県酒田市 |

|

| 本間祐介 |

養子 |

明治期〜昭和期の経営者、本間家後見人、本間美術館館長、光丘文庫長 |

山形県酒田市 |

|

|

| ゆかりの地リンク |

| 場所 |

住所 |

説明 |

写真 |

| 旧本間邸 |

山形県

酒田市

二番町12-13 |

本間家3代当主本間光丘が巡見使御宿として明和5年(1768)に造築し、昭和20年(1945)春まで本間家の本邸として使用された。 |

|

| 鶴舞園 |

山形県

酒田市

御成町7-7

本間美術館内 |

本間家4代当主本間光道が文化10年(1813)に建設。港湾労働者たちの失業対策として行われた。

|

|

| 清遠閣 |

山形県

酒田市

御成町7-7

本間美術館内 |

本間家4代当主本間光道が文化10年(1813)に建築した別荘。

江戸期は荘内藩主や幕府要人の接待に使われ、明治以後は酒田の迎賓館として使われた。 |

|

| 三烈士碑 |

山形県

酒田市

相生町2-4-20

妙法寺公園 |

鳥羽伏見の戦いの後、同志と箱根等各所に転戦したが敗れ、庄内の八ツ興屋村(現在の鶴岡市八ツ興屋)に脱出した佐藤桃太郎(佐藤藤佐の孫)、関口有之助(岡崎藩士)、天野豊三郎(幕臣)等は同地の林高院に匿われるたが、明治2年(1869)酒田民政局長官西岡周碩の取調べに抵抗したため、松嶺藩に幽閉、同年4月酒田今町の刑場で斬首された。彼ら三人を顕彰した碑が妙法寺公園に建てられている。

篆額:林董(旧幕臣・伯爵)

撰文:志賀重昂(地理学者・岡崎出身)

書:竹内恒孝(竹内丑松のこと、酒田出身)

碑の裏に建碑者の名前が彫られており、本間光輝の名もある。 |

|

酒井家墓地

入口鳥居 |

山形県

鶴岡市

家中新町19-12 |

明治28年10月寄進。 |

|

酒井忠器

墓前灯籠 |

山形県

鶴岡市

家中新町19-12 |

向かって右側の灯籠を寄進。 |

|

| 日枝神社隋神門 |

山形県

酒田市

日吉町一丁目 |

天明7年に本間光丘が建立。

明治27年10月に発生した大地震により全壊、明治35年本間光輝により再建された。

「至誠通神」の掲額は東郷平八郎の書

|

|

|